accade in questi anni futuristici (specie per me che sono cresciuto battendo affascinato i tasti della Olivetti Ico di mio padre) di girare stupiti per il web, ancora ammirati dalla rapida e copernicana evoluzione dei costumi, dalla massa di dati disponibili, dalla facilità di editazione di commenti e testi, dalla infinita massa di scritti, studi, nozioni utilizzabili con grande facilità…

Gli ultimi venti anni sono stati un balzo in qualcosa che nessuno, prima, avrebbe potuto facilmente immaginare. Giusto una trentina di anni fa mi laureavo, con una tesi scritta con un Commodore64, qualcosa che era potente un millesimo dell’ultimo dei cellulari scarsi oggi in circolazione ed in compenso era grande dieci volte tanto.

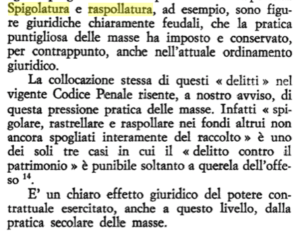

E proprio la mattina della discussione della tesi si scherzava con un compagno di corso marchigiano – chissà dove sarà finito – sulla spigolatura e la raspollatura, due reati tipici di tempi già allora da molto tramontati, e che richiamano prassi e attività che si ponevano come anello ultimo della catena di utilizzazione di un bene.

(Bozzini, il furto campestre, Bari 1977)

Ebbene, oggi chi ara il web alla ricerca di notizie e di dati, per studio, per professione, per aggiornamento, per esigenze editoriali o scientifiche, spesso e involontariamente inciampa in autentiche perle, che meritano di non essere trascurate.

Un pò come quelle spighe sfuggite al raccolto e che gli spigolatori e i raspollatori andavano invece a cercare di proposito.

Una volta di più, da queste “arature”, emerge quanto il web e la sua impressionante massa di dati, in assenza di solide cognizioni in capo a chi lo utilizza , possa essere pericoloso e fuorviante.

Del resto solo pochi anni fa Umberto Eco aveva preconizzato i possibili inconvenienti della “cultura” virtuale: “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. E’ l’invasione degli imbecilli”

© massimo ginesi 9 luglio 2018